皇法医学

「皇法医学」というのはその昔平田内蔵吉という人が創始した療法です。

もともとは指圧から体操法(内容は肥田式とほぼ同じ、平田は肥田氏と共著で本を書いたりしていました。)・食養法・易・光線療法・温熱療法などが一体となった総合的な療法です。

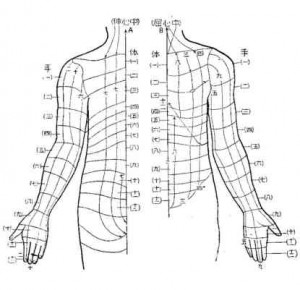

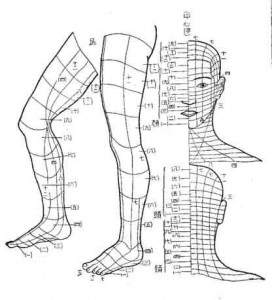

療術理論としては主に経絡や、平田氏独自の帯状反応帯(これを平田氏帯とも言います)理論を利用した反射療法を主体としています。

一言で言うと非常に簡単ですが、方法事体も非常に簡単で、誰にでも出来て、ある程度の効果を与えられる非常に優れた療法です。

※ 帯状反応: 上の(一)~(十二)までが、それぞれ下記の様に対応する。

※ 経絡 : 上の一~十二までがそれぞれ下記の様に対応する。

帯状反応

経状反応線(経絡)

(一)

気管支

一

手の第一屈線

血液新陳代謝反応線

肺経

(ニ)

肺

二

手の第一伸線

内臓挙上作用反応線

大腸経

(三)

心臓

三

足の第一伸線

内臓拡張作用反応線

胃経

(四)

肝

四

足の第一屈線

栄養関係内分泌作用反応線

脾経

(五)

胆

五

手の第二屈線

血液循環作用反応線

心経

(六)

脾

六

手の第二伸線

内臓の脊椎への牽引作用反応線

小腸経

(七)

胃

七

足の第二伸線

内臓収縮作用反応線

膀胱経

(八)

腎

八

足の第二屈線

生殖関係の内分泌作用反応線

腎経

(九)

大腸

九

手の第三屈線

血液新陳代謝と血液循環作用の調節反応線

心包経

(十)

小腸

十

手の第三伸線

内臓の挙上と牽引両作用の調節線

三焦

(十一)

膀胱

十一

足の第三伸線

内臓の拡張と収縮作用の調節線

胆経

(十二)

生殖器

十二

足の第三屈線

生殖と栄養に関する内分泌作用の調整線

肝経

(弁証法経典、平田内蔵吉著 より引用)

平田理論を簡単に説明すると(生理学的に正しいかは知りませんが)、人間の体は異常があるとそこが電気的に-の電位が高まる。そしてそれに対応して体表の対応した部分に+の電位が高まる。

この体表の+に高まった部分に痛覚や熱による刺激を与えるとそこに-の電荷が集まってきてそれに反応してそこに対応する(-の電荷が高まっている)異常部分に+電荷が集まり、それにより+-でバランスが取れて異常が緩和されるというような理論です。

平田の言葉を借りると、「疾病の影響を最も多く受けた抹消知覚に対して適当な治療刺激を与えると、その逆反応は直ちに体内の疾患部に向かって行くのがもっとも進みやすい経路となる。そこで、双方の反応力は相衝突して中和するか、或いは吐、しゃ、下の三途の内いずれか、或いはすべてを選んで出てしまいます。そこでごく自然な治療過程が成立する。」となります。

そして、

「皮膚の刺激というものも全て脳髄の知覚中枢の影響で、これは又間接に脳髄のその他の中枢、例えば理性とか意志とか、感情の中枢に反応してそれがさらに皮膚に反応してくる。

したがって、反対に皮膚にこれを害せずして強烈な刺激を適当な場所に与えますときは、そこにプラスの電位がマイナスに転換し、同時に疾患部のマイナス電位がプラスに転換します事は容易にご了解くださる事でしょう。」

ということになる。

また、身体内部の疾病の治療においての効果だけでなく、心の問題にまでその治療効果を求め、病んでいる心には直接触れることなく、ただその反応のあるところを刺激・治療する事によって自然に傷ついた心も回復していくとして、以下のように説明されています。

「生体のある箇所に疾病が起こると心のそれに対応した働きが鈍り、逆に心が乱れるとそれに相応した肉体の箇所に疾病が出来易い隙が生じる。この変化の起こった箇所に感覚的刺激を与えることによって、感情の異常が消され、反射的に心の変化を消失する。」

そしてまた、平田は治療という事には二種類あって、それは「治癒的治療」、もう一つは「予防的治療」であるといっています。

もう少し引用すると、

「治療の目的は消極的なものではなく、積極的に生体の維持ならびに生体の発展を勤める事にある」

「健康又は疾病の概念から離れては治療という事も存在しない」

「反応能力を失った生体に対して反応力の増進を企てる事」

ということです。

心身統一という言葉がありますが、体と精神とはお互いに影響しあい、体が病めば精神にもその反応が現れ、精神が病めばその反応が体に現れる。

(最近一部ではやってる考え方で、心の病を体からアプローチして緩和していくためにつかわれる方法で良く言われることですね。)この為にストレスの多い現代人への身体からのアプローチとして非常に有効な施術法です。